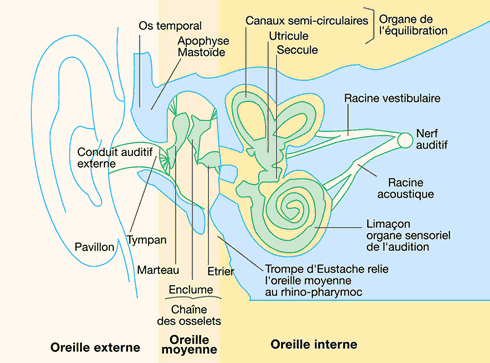

Petit rappel anatomique : l'oreille comprend trois parties :

Les causes de déficience auditive

Tous les sons deviennent du bruit lorsqu’ils sont gênants ou lorsque leur niveau trop élevé les rend nocifs pour l’oreille. Les sons forts détruisent les cellules sensorielles de l’oreille ce qui conduit à la surdité traumatique. Les bruits nocifs n’existent pas à l’état naturel, mais sont présents dans le travail et les loisirs

Des sons gênants se trouvent dans notre environnement habituel, et constituent en France la première cause de nuisances. Ils sont le plus souvent dus à l’activité humaine ; le déclenchement répétitif d'un climatiseur, la perception de la radio du voisin, une circulation routière intense…, et provoquent désagrément et gêne. Ces sons ont des niveaux peu élevés, et n’ont aucune action nocive sur l'audition. mais la gêne due au bruit peut être à l'origine de troubles d’ordre psychologiques : anxiété, irritabilité, dépression...

La prise en compte des nuisances sonores présente deux aspects :

Le bruit au travail

"Le bruit doit être réduit au plus bas niveau possible compte tenu des moyens techniques existants". Cette déclaration est, depuis 1985, inscrite dans la réglementation française en vue de la protection des ouvriers contre le bruit.

La surdité professionnelle provoquée par le bruit est une surdité de perception due à l'altération des cellules auditives de l'oreille interne. Elle n'est pas opérable et elle est difficile à appareiller. Elle est quelquefois accompagnée d’acouphènes. Une réglementation datant d'une vingtaine d'années impose une protection aux ouvriers exposés à des niveaux sonores élevés, ainsi qu'un contrôle périodique de leur audition. La réglementation s’appuie sur le niveau quotidien d’exposition sonore qui est le niveau moyen auquel est exposé un ouvrier pendant une journée de travail de 8 heures. Actuellement la loi fixe à 87 dBA le seuil d'exposition quotidienne au-dessus duquel un ouvrier doit pouvoir se protéger par la mise à sa disposition de protection auditive. Lorsque le niveau d'exposition dépasse 90 dBA, l'ouvrier a l'obligation de porter ces protections. Pour les sons de durée très brève (chute de tôle, tirs de mines,….) appelés sons impulsionnels, la mise à disposition de protecteurs est demandée à partir de 135 dB et le port obligatoire au-dessus de 137 dB. En France, un quart des ouvriers de l'industrie est confronté de manière prolongée à des bruits dépassant 85 dBA. La surdité est la deuxième maladie professionnelle et 750 cas sont recensés chaque année. Chaque cas de surdité professionnelle coûte en moyenne 100.000 euros à l'employeur et aux organismes sociaux.

Le tertiaire concerné par la gêne du bruit au travail (Enquête JNA – Malakoff/Médéric – IPSOS sur « le bruit au travail » - Mars 2008)

La moitié des personnes actives sont gênées par un niveau sonore trop élevé dans leur environnement professionnel (très fréquemment :17% - souvent : 14% - parfois : 20%). Il s’agit non seulement des secteurs de l’industrie, de la construction et de l’agriculture (68% à 70%) mais également du commerce, de l’administration et des services (53% à 60%). Les nuisances sonores sont d’ordre mécanique dans les ateliers, les garages, les chantiers mais dans les bureaux et les espaces ouverts aux publics, ce sont les voix, le téléphone et la musique qui prédominent. De nombreux actifs gênés par les nuisances sonores au travail considèrent qu’elles ont des répercussions sur la santé, l’audition (53% dans l’industrie et la construction) et le comportement : énervement, agressivité (75% dans les administrations).

Côté dépistage dans le cadre de la Santé au travail, seul 43% des actifs a effectué un test de l’audition et le tertiaire reste sur ce point très en retard. La réduction du bruit à la source qui est le plus souvent réalisable devrait être l’alternative privilégiée.

Comment prévenir la déficience auditive ?

Quoique l’on enregistre des progrès en ce sens, il faut que la population prenne conscience de l’importance du problème posé par la musique, et que l’on tente de stopper cette inflation sonore. Le témoignage des nombreux musiciens victimes d’un excès sonore et souffrant de troubles auditifs constituerait un puissant moyen de persuasion.

Dans la situation actuelle, il est conseillé :

Il existe des bouchons d’oreilles peu onéreux, confortables, en mousse ou en cire, qui assurent une bonne protection. Pour les professionnels ou les municipalités, il existe des bouchons plus perfectionnés, très efficaces, qui ne déforment pas le son et qui peuvent être moulés à votre oreille.

Source : JNA : pour en savoir plus : cliquez sur le lien suivant : Journée Nationale de l'Audition - 9 mars 2023 (journee-audition.org)

Pour info : la 8è édition de la semaine de la "Santé auditive au travail" aura lieu du 16 au 21 octobre 2023 : cliquez sur le lien suivant : Accueil (sante-auditive-autravail.org)